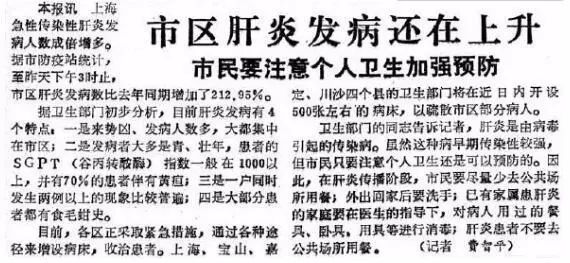

1988年,上海遭遇了甲肝疫情的猛烈袭击。短短三个月内,超过三十万人被感染,这一数字远远超出了人们的预期,导致上海陷入了一场严重的危机。众多家庭的生活因此遭受重创,整个城市被恐惧所笼罩。这起事件不仅触动人心,更成为了一场重要的公共卫生事件,值得我们深入回顾和反思。

甲肝爆发的开端

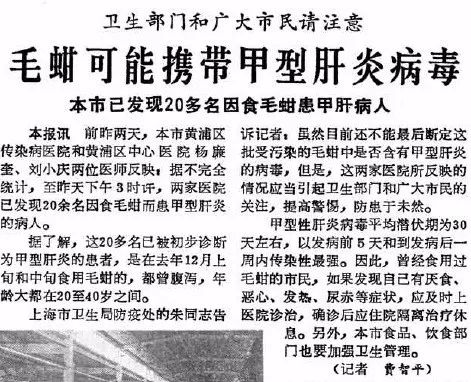

1月初,全市腹泻急诊患者数量显著上升。多数患者的饮食史中提及了毛蚶。不少家长曾偏爱毛蚶,这或许成为了感染的关键。正如文中所述,众多病例均与食用毛蚶有关。当时的生活习惯与食物偏好,在一定程度上引发了这场公共卫生事件。这一事件亦提醒我们,饮食卫生问题不容忽视。

不仅普通民众,包括文中所述那位父亲在内的众多人士,自春节期间便显现出症状。频繁的呕吐与腹泻成为日常,甲肝在上海迅速扩散,严重影响了这一传统节日的欢庆气氛。

病患的情况与隔离措施

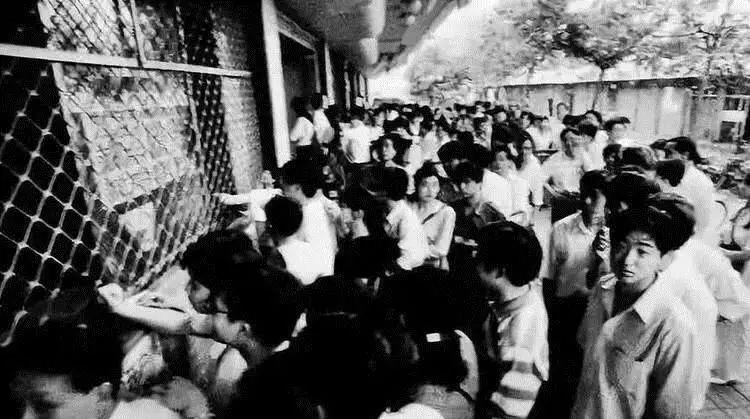

2月1日,甲肝病例累计至19000例。患者需实施隔离,重症患者隔离期可长达一个多月,单位将提供专门的隔离场所。例如,那位父亲最初在单位进行隔离,之后转变为居家隔离。隔离期间,患者仍可正常领取工资。在当时的形势下,此类隔离措施有效遏制了病毒的进一步传播。

隔离措施虽然必要,却引发了诸多挑战,尤其是对家庭而言,构成了严峻的考验。正如网友所述,在他们患病期间,女儿尚在襁褓之中,全家人不得不挤在狭小的空间内生活。此外,患者还常常遭受周围人的排斥,例如,同一栋楼的居民在上下楼梯时,甚至不敢触碰扶手。

社会情绪的紧张

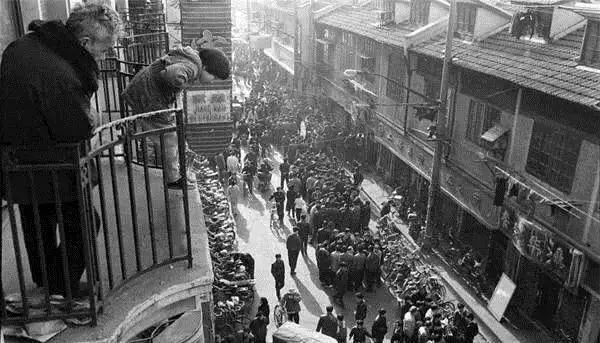

上海地区甲肝疫情导致社会普遍笼罩在紧张氛围中。居民尽量减少外出,熟人见面时也不再进行握手或敬烟等亲密接触。这种紧张情绪源自对个人健康的忧虑,以及对他人感染疾病的恐慌。对于甲肝的恐惧在一定程度上被放大,例如,一旦听闻某家庭有甲肝患者,周边居民便会表现出特别的恐惧。

城市整体社交氛围呈现出压抑态势。居民的日常生活节奏遭受严重扰乱,日常交流互动仿佛演变成了一场冒险。此外,上海还遭到了其他省份的排斥,被视为甲肝疫情的传播源头。

商业投机行为

在甲肝疫情大流行期间,部分人将此视为商机,甚至有人不顾道德,企图从中获利。例如,有人前往安徽大量采购板蓝根,随后以高价转售至上海。此类行为实属不道德。

黄石市药材公司陆续派遣16辆卡车,运送了总价值约200万元的9种针对甲型肝炎的中成药至上海,此举与另一方形成了强烈反差。一方追求私利,另一方则展现了无私的援助精神。

舆论与反思

当时针对上海甲肝的误解广泛存在,北京司机普遍认为,上海人在感染甲肝后脸上会出现掉“黄粉”的现象。这一现象揭示了在甲肝大流行期间,外界对上海的认知存在诸多不实之处。

上海本土亦在开展反思,其中,《解放日报》记者针对卫生状况进行了深入思考。这一事件从多角度激发了公众对环境卫生、公共卫生应对等方面的诸多问题的关注与思考。

事件的应对与后续

上海面临众多病患,需解决床位短缺问题。需合理分配30余万人的治疗与隔离资源。尽管挑战重重,通过不懈努力,上海成功应对。正如一位亲历者所言,两个月内扑灭疫情,这是了不起的成就。朱镕基表示,“重振雄风的日子即将到来”,这为上海的恢复注入了信心。

当前,我国仍面临着诸多公共卫生挑战。相较于以往,我们现行的公共卫生应对策略有哪些显著进展与不足之处?欢迎各位踊跃留言点赞,并转发此文,共同从历史案例中汲取经验和教训。